Fin et classieux, l’artiste récitant son 79ème printemps dans une pause haletante, récemment racontée dans son autobiographie «Le rêve interdit». Aimant et étant aimé, il a parlé avec une grande passion de ce qui manquait à la libération de tout un segment de la société qui était négligé des bienfaits de l’art, une partie essentielle de l’existence de la lumière.

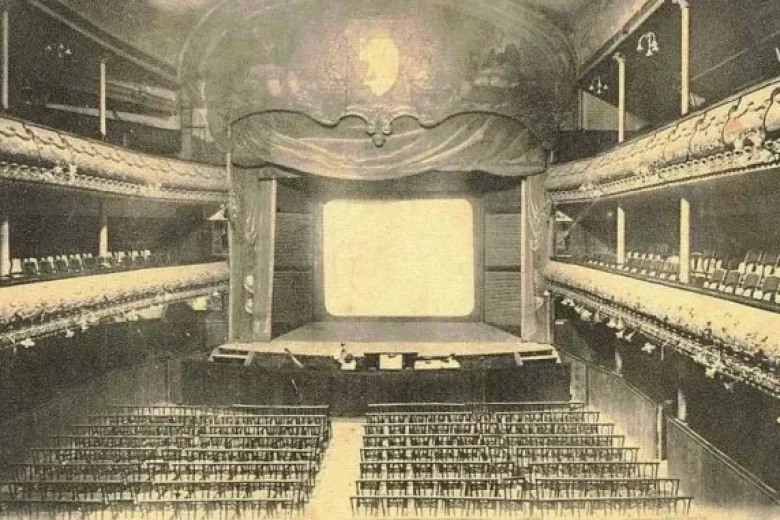

Avec une tendresse rare, l’artiste, nourri de musique classique et d’opéra lyrique, intègre le corps et l’âme pour atteindre une sublimation spirituelle. En tant que danseur étoile et passeur, il a laissé sa marque à travers les générations, accompagné de la tout aussi douce Michelle son épouse et de ses acolytes au fil des décennies. Elle a été « décapitée » ici aujourd’hui, mais avec dignité. Cette paire discrète et efficace frappe là où vous vous sentez bien et fait réfléchir. Pour Lahcen Zinoun, l’art est une affaire sérieuse qu’il faut aborder avec grand plaisir. Derrière ce projet qui lui tient particulièrement à cœur se cache sa propre adolescence, qu’il raconte alors qu’il est né dans un quartier populaire de Casablanca dans les années 1940, où le doute ne cessait de grandir. Il raconte sa découverte du Conservatoire en 1958 et sa surprise d’y voir les danseurs. C’était en 2020 sur les colonnes de Zamane : « Je ne m’étais jamais douté qu’il existait un lieu exclusivement dédié à la musique et à son apprentissage (…) On m’apprend que l’inscription était gratuite et je choisis le piano (…) Un jour, j’aperçus à travers la serrure d’une porte close des élèves danser. Ce fut tout de suite le coup de foudre (…) Je suis aussitôt descendu en courant à la direction m’inscrire au cours de danse. On me répond avec enthousiasme que la discipline manquait de garçons et qu’on m’y accueillait avec plaisir (…) J’étais aux anges même si je savais que ça serait difficile pour moi, à cause de mon père évidemment. Je n’étais pas naïf et je savais qu’un garçon comme moi n’avait pas le droit de pratiquer la danse ». Parce que mon père rejetait dans une certaine mesure l’influence occidentale. Avec elle Grâce au soutien infatigable de sa mère, Zinoun remporte le Prix de Danse du Conservatoire de Casablanca en 1964.

Danser pour des sommités

Après cette timide première expérience, Larsen-Zinon s’envole pour Bruxelles, espérant être accueilli par le gigantesque Maurice Béjart. Il lui propose d’aller au conservatoire de musique de la ville et d’apprendre auprès de la femme « honnête » russe Sana Dolsky, le guidant ainsi vers une plus grande perfection. Mais le jeune Marocain finit par côtoyer et danser pour des sommités : George Skibine, Peter Van Dijk, Jorge Lefebre, André Leclair, Hanna Voos, Jeanne Brabants, Janine Charrat… En 1978, avec le concours de son épouse et danseuse étoile Michelle Barette, Lahcen donne naissance à une école de danse et à une compagnie, le Ballet-Théâtre Zinoun, dont découlent nombre de danseurs.

Parmi ces jeunes artistes heureux, citons les deux fils du couple : Jais, premier prix de Lausanne 1988 et soliste du San Francisco Ballet, et feu Chems-Eddine, danseur au Ballet royal de Flandre à Anvers puis au Ballet du Nord en France. Ce Ballet-Théâtre a parcouru de nombreux pays avec beaucoup de succès et parfois même de respect. Au milieu des années 1980, la « label Zinoun » avait créé une troupe nationale d’arts traditionnels, ce qui la mettait en porte-à-faux avec les plus hauts échelons du pays. Il revisite également les spectacles folkloriques du Festival des arts populaires de Marrakech et change d’approche.

Fugaces émotions et réalisations

Happé par le monde du cinéma, le chorégraphe y pénètre en convoquant ce qu’il sait faire le mieux : la chorégraphie, justement, pour plusieurs productions nationales et internationales : « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese, « Un thé au Sahara » de Bernardo Bertolucci, « Les beaux jours de Shéhérazade » de Mostafa Derkaoui, « L’ombre du Pharaon » de Souhail Ben Berka, « Joseph » de Robert Young, « Moïse » de Roger Young, « Les larmes du regret » de Hassan Moufti, « Femme et femme » de Saad Chraïbi, « Titre provisoire » de Mostafaa Derkaoui, « Mona Saber » de Abdelhaï Laraki, « Jouhara » de Saad Chraïbi. Et puis, c’est la réalisation qui traverse son beau corps et ses étonnantes méninges. D’abord en donnant naissance à quatre courts métrages : « Flagrant délire » (1991), « Assamt » (2001), « Piano » (2002) et « Faux Pas » (2003). Il taquine ensuite le long métrage avec, en 2006, « Oud Al Ward » et « Femme écrite » en 2012, sur un scénario coécrit par le regretté critique de théâtre et de cinéma Mohamed Soukri.

Anis HAJJAM