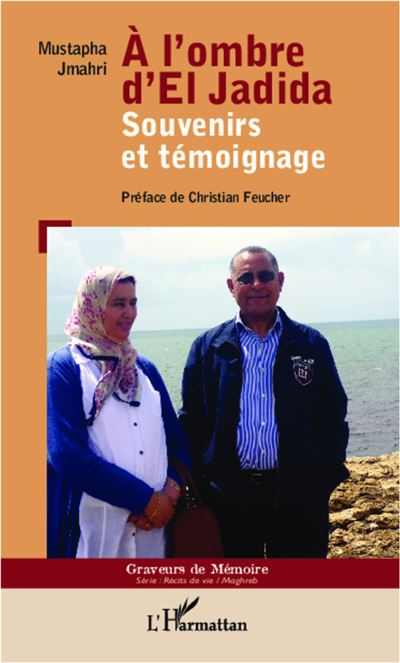

Le témoignage de Mostapha Jmahri nous ouvre une fenêtre sur la vie de Louis Rontard, son père, un homme dont le parcours atypique est intimement lié à l’histoire du Maroc au XXe siècle. Né dans la ruralité française en 1908, Louis Rontard quitte rapidement le travail agricole pour s’engager dans la Coloniale, un choix qui le mènera vers des horizons inattendus.

Sa participation à la campagne de « pacification » de l’Atlas témoigne d’une époque marquée par le colonialisme français. Au-delà des enjeux politiques, ce séjour au Maroc lui offre l’opportunité de rencontrer Pierrette Pello, issue d’une famille d’origine espagnole ayant participé à la construction du port d’Alger avant de s’installer dans la région de Rabat. Cette rencontre marque un tournant dans sa vie, scellant son attachement au pays.

La Seconde Guerre Mondiale interrompt le cours de sa vie familiale. Louis Rontard participe au débarquement en Provence aux côtés des troupes du général De Lattre De Tassigny, tandis que sa femme et ses enfants se réfugient chez ses beaux-parents. Au lendemain de la libération, il choisit de revenir au Maroc, une décision qui souligne son attachement profond à cette terre d’adoption.

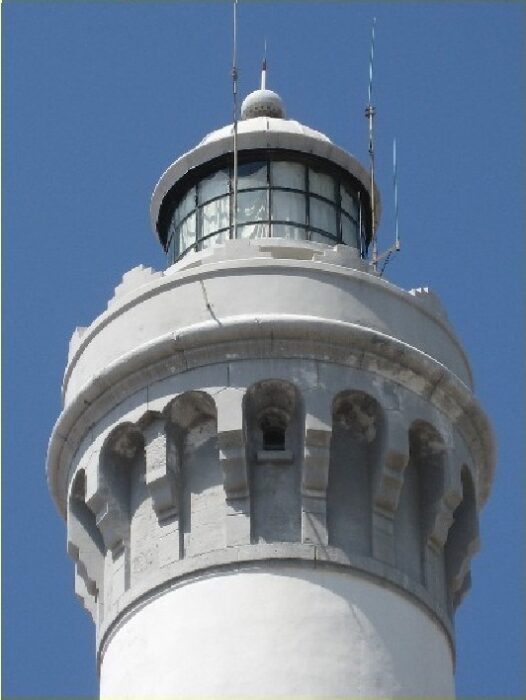

Son insertion professionnelle, facilitée par un beau-frère travaillant dans un haras militaire, le conduit au haras de Mazagan. Cette période, bien que courte, est marquée par la naissance de deux de ses enfants et par une vie sociale modeste. C’est finalement l’opportunité d’un poste de maître de phare à Sidi Mesbah (probablement une erreur et qu’il s’agisse de Sidi Bouafi, mentionné dans le titre) qui va stabiliser sa situation.

De fait, l’histoire de Louis Rontard, racontée par son fils, est d’abord une simple biographie. Mais pas que .. Elle est le reflet des migrations, des guerres, des choix individuels et de la complexité des relations franco-marocaines au XXe siècle. L’image du père, devenu gardien de lumière, veillant sur les côtes marocaines, est une métaphore poignante de son destin : un homme qui a trouvé sa place entre deux mondes, guidé par la lumière du phare et l’amour d’une famille. Son parcours souligne l’importance des rencontres et des opportunités dans la construction d’une vie, ainsi que la capacité de l’homme à s’adapter et à s’enraciner dans des terres lointaines.

Témoignage d’une vie rythmée par le phare

Ce texte offre une plongée intimiste dans une enfance marocaine, façonnée par le travail de gardien de phare du père. Il dépeint une existence singulière, à la fois isolée et communautaire, rythmée par les exigences techniques du phare et la proximité d’une nature omniprésente.

Le rôle du père est central. Il incarne la constance et le dévouement, assurant la surveillance permanente du phare, l’entretien méticuleux de sa lentille et le bon fonctionnement de ses équipements. Son travail façonne la vie de la famille, déterminant leur lieu de résidence et les défis quotidiens. L’éloignement du phare de Sidi Mesbah représente notamment un obstacle pour la scolarisation des enfants, obligeant le père à des trajets constants en calèche et à des arrangements logistiques complexes.

Malgré l’isolement, la famille tisse des liens sociaux. La famille Perret, voisine à Sidi Mesbah, offre un cadre de camaraderie et de jeux pour le narrateur. L’école de l’Adir, bien que nécessitant un trajet quotidien à vélo, représente un espace d’apprentissage et de socialisation. L’installation à Mazagan marque une rupture positive, rapprochant la famille des commodités de la ville et de la scolarité. De nouveaux voisins, comme la famille Camp, contribuent à la vie communautaire, offrant des solutions de transport pour les enfants.

Ce texte met également en lumière la diversité humaine présente autour du phare. Les ouvriers, Bachir, Miloud et Abdallah, incarnent une histoire partagée, celle des soldats ayant combattu pour la France. Leur présence souligne la complexité de la société marocaine de l’époque et l’importance des liens interpersonnels.

Le voyage en France en 1954 constitue un point culminant, une ouverture vers un autre monde et une rencontre avec les racines familiales. Ce périple, bien que rocambolesque avec une voiture surchargée, symbolise l’unité familiale et le désir d’exploration.

Mémoires de Mazagan : Entre privilège et déracinement

Le témoignage poignant d’un enfant ayant grandi à Mazagan (l’actuelle El Jadida) dans les années 50 et 60, offre une perspective intime sur une période de transition au Maroc, marquée par l’effervescence de l’indépendance et les bouleversements qu’elle a engendrés dans la vie de nombreuses familles. Au-delà des souvenirs personnels, ce récit révèle la complexité des expériences vécues par les Français d’origine installés au Maroc à cette époque, oscillant entre un certain confort matériel et le spectre du déracinement.

L’évocation des événements de 1955 à Mazagan, avec l’occupation du phare par l’armée, plonge le lecteur dans l’atmosphère tendue qui régnait alors. La participation du père, médaillé militaire, aux cérémonies patriotiques, témoigne d’un attachement profond à la France, tout en soulignant la présence militaire française omniprésente. Cependant, le récit ne se limite pas à la dimension politique et historique. Il met en lumière la douceur de vivre de Mazagan, avec ses plages et ses amitiés, illustrée par le lien avec la famille Giacomini. La description du confort dont jouissait la famille, habitant près du phare et disposant d’une citerne, d’un réfrigérateur et d’une machine à laver, contraste avec les conditions de vie plus modestes en France à la même époque, soulignant un certain privilège.

Le récit souligne également les disparités sociales de l’époque, avec l’évocation de Zahra, l’aide ménagère marocaine, dont le départ fut profondément regretté. Cela rappelle la dynamique complexe des relations entre colons et colonisés, marquée par une dépendance économique et une forme d’attachement personnel.

Le drame personnel que représente la mort soudaine du père en 1959 marque un tournant décisif dans l’histoire familiale. Cet événement tragique est perçu, avec le recul, comme l’annonce d’un « grand changement » à venir. Le départ précipité pour Rabat, puis le rapatriement définitif en France en 1960, symbolisent le déracinement et la perte d’un monde. L’arrivée à Angers, l’accueil par la tante et la relocalisation dans une cité de Belle-Beille, illustrent la difficulté de se reconstruire dans un environnement nouveau et parfois impersonnel.

L’histoire se poursuit avec le mariage des sœurs, le placement du frère handicapé, et l’arrivée des grands-parents maternels, contraints de quitter le Maroc après l’indépendance et de rendre les terres qu’ils avaient cultivées avec acharnement. Leur mort prématurée, sans avoir reçu d’indemnisation, est un témoignage poignant de la fragilité des populations européennes établies au Maroc. Le décès de la mère en 1975, et son inhumation aux côtés de sa famille en Anjou, scelle le retour définitif à la terre d’origine, tout en laissant derrière elle une histoire complexe et douloureuse.

Ce récit personnel offre une fenêtre précieuse sur l’expérience du déracinement et de la perte d’identité, tout en soulignant les privilèges et les contradictions de la vie coloniale à Mazagan. C’est un témoignage poignant qui invite à la réflexion sur les conséquences humaines des événements historiques et la nécessité de comprendre les multiples facettes de la décolonisation.

Gérard Flamme