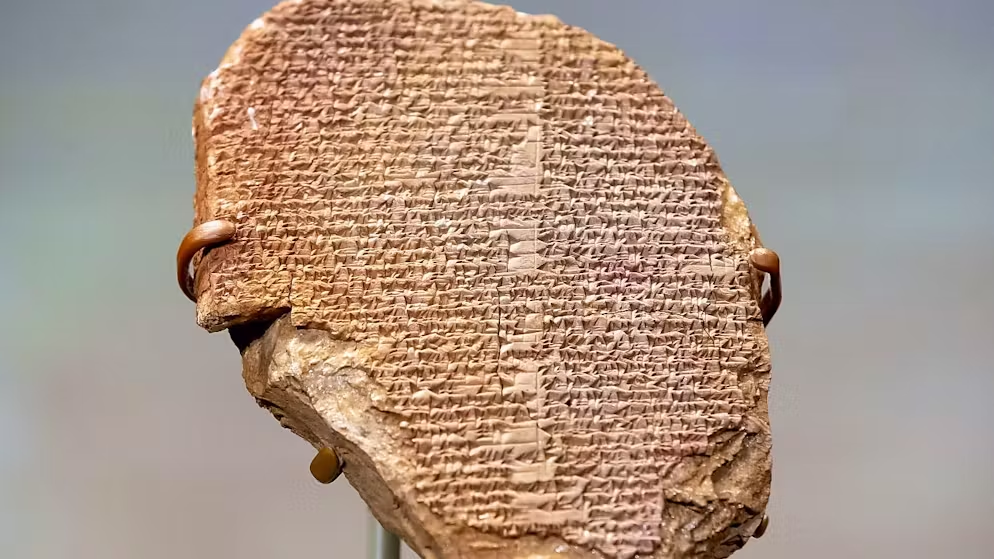

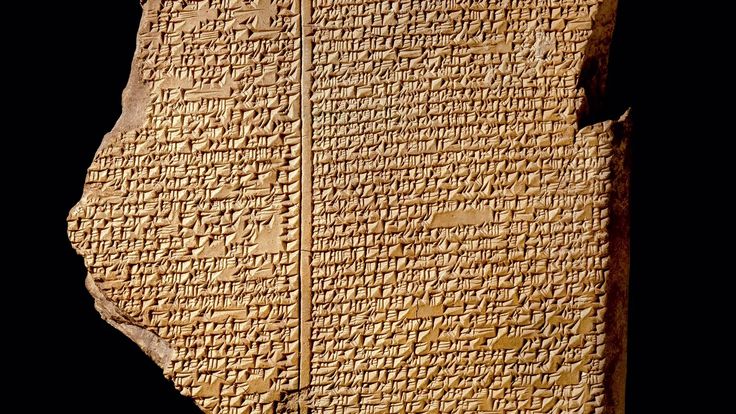

La restitution par les États-Unis à l’Irak, le jeudi mentionné dans l’article, de la « tablette de Gilgamesh », un artefact mésopotamien datant de 3500 ans, représente bien plus qu’un simple transfert d’objet physique.

Elle incarne une victoire significative dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, un acte de réparation historique et un symbole puissant de l’importance du patrimoine culturel pour la dignité et l’identité nationale. Cette restitution a été saluée comme un moment important pour l’Irak et pour la communauté internationale, soulignant l’impératif de protéger et de préserver le patrimoine commun de l’humanité.

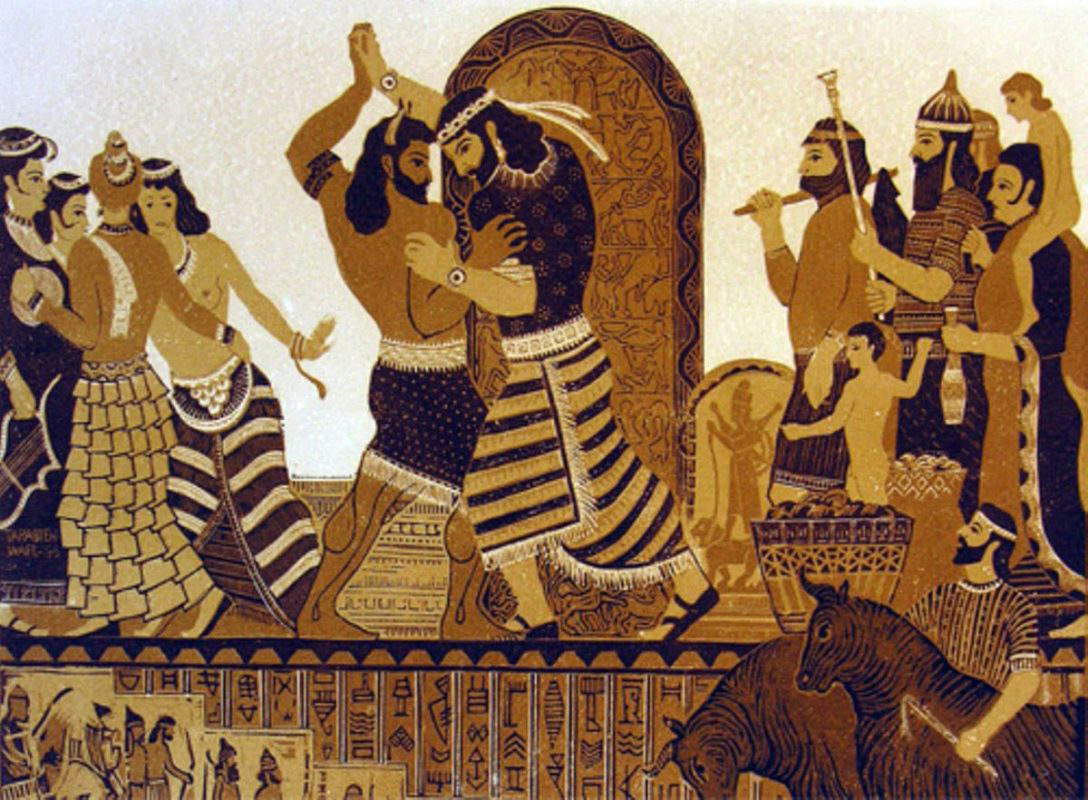

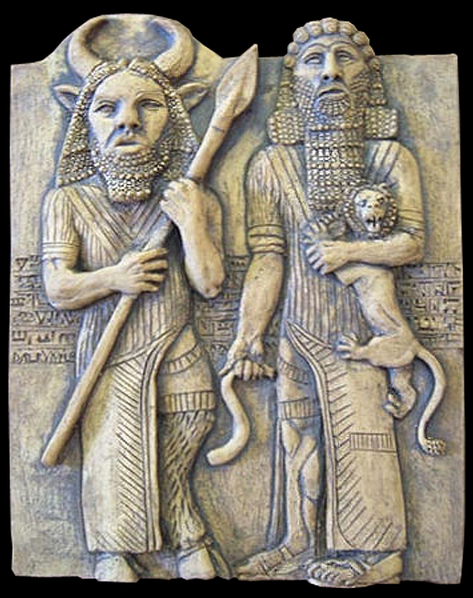

La tablette, bien que de petite taille, renferme une valeur inestimable. Elle contient des fragments de « L’Épopée de Gilgamesh, » considérée comme l’une des plus anciennes œuvres littéraires connues au monde. Ce récit épique relate les aventures d’un puissant roi mésopotamien, Gilgamesh, dans sa quête de l’immortalité. Au-delà de son intérêt narratif, l’épopée revêt une importance culturelle et historique profonde. Elle offre un aperçu précieux de la civilisation sumérienne, de ses croyances, de ses valeurs et de sa vision du monde. Comme l’a souligné la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, l’influence de cette œuvre s’étend bien au-delà de la Mésopotamie, ayant laissé des traces dans les grandes religions monothéistes, ainsi que dans des œuvres fondatrices de la culture occidentale comme l’Iliade et l’Odyssée. « L’Épopée de Gilgamesh » nous parle de ce que nous avons en commun, transcendant les frontières géographiques et temporelles, et sa restitution est donc une victoire contre ceux qui défigurent le patrimoine de l’humanité.

L’histoire de la tablette elle-même est digne d’un roman. Selon Kenneth Polite, un haut responsable du ministère américain de la Justice, la tablette aurait été volée dans un musée irakien en 1991, au cœur de la première guerre du Golfe, une période de chaos et d’instabilité propice aux pillages et au trafic illicite de biens culturels. L’artefact a ensuite refait surface au Royaume-Uni en 2001. Cette apparition constitue le point de départ d’un parcours sinueux et obscur, marqué par la dissimulation et la tromperie, illustrant les méthodes complexes utilisées par les trafiquants d’art pour blanchir des objets volés.

En 2003, un marchand d’art américain a acquis la tablette auprès d’une famille jordanienne installée à Londres. Cette transaction marque une étape cruciale dans le processus de blanchiment de l’objet. L’expédition ultérieure de la tablette aux États-Unis s’est faite en contournant les réglementations douanières, le marchand omettant de déclarer la nature réelle du colis. En 2007, la tablette a été vendue à des antiquaires pour la somme de 50 000 dollars, accompagnée d’un faux certificat d’origine. Ce document frauduleux visait à masquer la provenance illicite de l’objet et à faciliter sa vente ultérieure.

L’acquisition de la tablette en 2014 par la famille Green, propriétaires de la chaîne de décoration Hobby Lobby, pour la somme considérable de 1,67 million de dollars, a finalement mis fin à sa trajectoire clandestine. La famille Green, connue pour son militantisme chrétien, avait l’intention d’exposer la tablette dans son musée de la Bible à Washington. Cependant, en 2017, un conservateur du musée, alerté par les incohérences et les lacunes des documents fournis lors de l’achat, a exprimé des inquiétudes quant à la provenance de la tablette. Ces soupçons ont conduit à une enquête qui a abouti à la saisie de l’artefact en 2019.

La saisie et la restitution de la tablette de Gilgamesh sont le résultat d’une collaboration étroite entre les autorités américaines et irakiennes, ainsi que d’une application rigoureuse des lois internationales sur la protection du patrimoine culturel. L’affaire souligne l’importance de la vigilance et de la diligence raisonnable dans le marché de l’art, en particulier lors de l’acquisition d’objets anciens. Elle met également en évidence la responsabilité des musées et des collectionneurs de s’assurer de la provenance licite des œuvres qu’ils acquièrent.

La restitution de la tablette de Gilgamesh à l’Irak est un événement symbolique puissant. Elle représente une reconnaissance des souffrances subies par l’Irak en raison des conflits et du pillage de son patrimoine culturel. Elle envoie également un message clair aux trafiquants d’art : les biens culturels volés seront traqués et restitués à leur pays d’origine. Comme l’a déclaré le ministre irakien de la culture, Hasan Nazim, cette restitution « restaure l’amour-propre et la confiance de la société irakienne. » La restitution est donc un acte de justice, de réparation et de réconciliation avec le passé.

L’histoire de la tablette de Gilgamesh, de son vol à sa restitution, est un récit complexe et captivant qui met en lumière les enjeux de la protection du patrimoine culturel. Elle illustre la vulnérabilité des sites archéologiques et des musées dans les zones de conflit, la sophistication des réseaux de trafic illicite d’art, et l’importance de la coopération internationale pour lutter contre ce fléau. La restitution de la tablette à l’Irak est un triomphe culturel et juridique, un rappel que le patrimoine est un bien commun de l’humanité qui doit être protégé et préservé pour les générations futures. C’est un acte de justice historique qui célèbre la résilience de la culture irakienne et le pouvoir unificateur de son patrimoine.

Gérard Flamme